中学校の教科書改訂について(2025年度)

2025.03.19

塾長からのメッセージ

content

来年度(2025年度)は、中学校の教科書が改訂されます

中学校の教科書は来年度(2025年度)から新しくなります。

(なお、小学校の教科書は今年度(2024年度)に新しくなりました。)

教科書の改訂は原則として4年ごとに行われます。

学習指導要領の改訂に伴って約10年ごとに行われる「大改訂」と、内容の一部見直しを行う「小改訂」があります。

前回(中学校2021年度、小学校2020年度)は「大改訂」で、今回は「小改訂」です。

前回の改定では、英語で高校の内容が中学に大量に降りてきたり、英単語の数が1.5倍になったりで、中学生の英語が難しくなり、成績が二極化したと指摘されています。

今回の改定でいくらか軌道修正も見られるようですが、あくまで小改訂なので、中学生の勉強が大変な状況には変わりないでしょう。

今日は教科書改訂について、

(1)各教科の学習内容の主な変更点(前回の改定を含む)

(2)三八地区の中学生に関係すること

を中心にお話しします。

学習指導要領 各教科の主な変更点

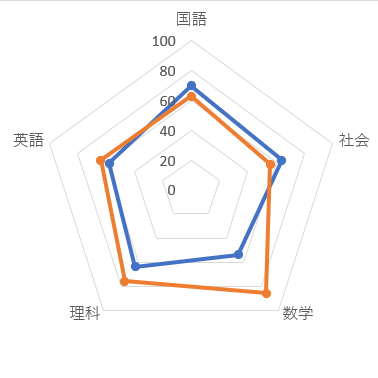

各教科の主な変更点について、前回の改定で最も大きく変化した ①英語、小中高で内容が再編された ②数学・③理科、そして ④社会・⑤国語 の順にみていきます。

内容は前回の「大改訂」が中心になりますが、適宜、今回の「小改訂」にも触れていきます。

英語

前回の改定で「仮定法」「感嘆文」など文法事項が増えた

If I were a bird, I could fly to you.

もし私が鳥だったら、あなたのもとに飛んでいけるのに。

高校英語で暗誦文として覚えさせられたあの「仮定法」が、前回の改定から中3の内容になりました。

以前なら進学校の高校1年生が秋以降に学習したところです。

このほか、感嘆文、現在完了進行形、比較、原形不定詞なども中学に降りてきました。

これらは高校生でも苦労する項目で、大学入試でも問われて結構間違えるところです。

2021年度以降の4年間、中学生の様子を見てきましたが、内容が多くなったぶん進むペースも速くなったため、中1でつまずくと今まで以上に挽回が難しくなっています。

その中1の内容が一番増えています。

以前なら一学期全体で be動詞と一般動詞の使いかたをじっくり学んでいたところ、現行過程では Lesson 1 で「小学校でやりましたよね?」と言わんばかりに be動詞と一般動詞を終わらせて、助動詞、代名詞、疑問詞で始まる疑問文、三単現のs まで一学期で進んでしまいます。

英語の成績は二極化しており、点数を度数分布にすると中1のうちにいわゆるフタコブラクダになっていると言われます。

ここで下のコブに入ってしまうと差は広がる一方で、上のコブに行くのはなかなか困難になってしまいます。

これだけでもかなり大変ですが、中学生の英語はさらに大きく変わりました。

英語で話す力、書く力が求められる

いわゆる「4技能」のうち、「話すこと」の領域が「やり取り」と「発表」に分けられ、話す力の比重が大きくなりました。

・・・と、この1文は4年前の当塾ブログからの引用ですが、実際にはなかなか話すところまでいけてはいないと思っています。

また、現在でも定期テストや課題で自由英作文、条件英作文が出題されていますが、知っている文法や単語を使って英語で文を書く力が今まで以上に求められます。

これも4年前の引用ですが、英作文問題はたしかに増えています。

ただ、何も書かない(書けない)中学生、文法の土台ができておらず正しい文を書けない中学生も散見されます。

単語数がおよそ2倍になった

前回の改定で、中学英語では、小学校で扱う600~700語に加えて、1,600~1800語の単語を扱うことになりました。

それ以前は中学3年間で1,200語程度だったので、中3までに扱う単語数はおよそ2倍に増えました。

文法も単語も増えて、さらに熟語や会話表現もたくさん覚える必要があります。

単語や表現が多すぎて、文法の習熟に集中できない

2021年度以降の英語の教科書で、最も深刻な問題と考えているのが、覚えるべき単語や表現が多すぎて、文法の習熟に集中できないことです。

中1の一学期から、be動詞、一般動詞、助動詞、代名詞、疑問詞で始まる疑問文、三単現のs …… と、立て続けに文法事項が出てきます。

まずは、限られた単語だけを使用して、否定文だったらこうだ、疑問文ならこうする、三人称だったらここに s がつく、など文法事項の習熟に時間をかけてしっかり定着させたいところです。

ところが、教科書を見ると、文法事項はさらっとしか説明されていません。

その一方で、いきなり Lesson 1 から be interested in、 any、be good at、What food do you like? など、新しい熟語表現やもっと後で勉強するはずの文法事項がごちゃ混ぜに詰め込まれているのです。

教科書会社を批判するつもりは毛頭ありません。

「この要素を盛り込んでつくれ」と言われて、こうするしかなかったのでしょう。

しかし、この教科書の順番どおりに学ぼうとすると、文法の学習にも集中できず、次々に出て来る大量の表現も覚えきれず、結局何もわからないまま一学期、二学期と進んでしまうことになります。

ポイントをきちんと整理して、場合によっては覚えるべき表現を絞り込んだり、後まわしにしたりという工夫も必要になると思います。

新課程では小学英語である程度のことをマスターできていることを前提として、始めからとんでもないペースで授業が進みます。一学期のうちに出遅れてしまうことのないよう、しっかりチェックしていきたいところです。

数学

主な変化

小学校から中学校に移動したのは「素数」(小5→中1)のみ。

逆に、平均値、最頻値、中央値、階級など「データの活用」の内容は中1から小6に移動しました。

このあたりは、中学生でもなかなか定着しないところで、小6で扱うのはなかなか厳しいように思います。

小6でマスターしきれず、結局中1になってもう一度やりなおしが必要になる生徒も多く見受けられます。

「データの活用」の重視

「データの活用」分野は最も変化が大きいところです。

中1で「累積度数」、中2で「四分位範囲」「箱ひげ図」が追加されました。

「統計的な確率」も中2から中1に下がり、高校数学と同様、「データの活用」重視の傾向が見てとれます。

中1で理解するのが難しかった「誤差・近似値」「有効数字」が中3に移動したのは、学ぶほうも教えるほうも助かりますが、「データの活用」の内容は全体的に低学年化していて、消化しきれていない生徒が見られます。注意が必要です。

理科

学習内容の再編成

「物理」「化学」「生物」「地学」の各分野の内容を整理して、再編成されました。

中1→中2→中3の流れで学びやすい順番になったと思います。

中1では厳しかった「圧力・大気圧」(中2)や「水圧・圧力」(中3)が後ろの学年に移動しました。

生物も、中1で「動植物のからだのつくり」、中2で「動植物のからだのはたらき」を分けられてすっきりしました。

社会

歴史重視、地理減少

社会科には「地理」「歴史」「公民」の3分野がありますが、配当時間が歴史は5時間増の135時間、地理は5時間減の115時間となりました。

地理では、「時差」を中1で扱うことになります。

計算方法の習得は大変ですが、早いうちに世界全体をイメージできるようになるのはプラスだと思います。

歴史は、「ギリシャ・ローマの文明」「モンゴル帝国の拡大」などの世界史分野が補強されるようです。

高校と同様、時系列による縦のつながりだけでなく、世界の各地域との横のつながりも重視されます。

また、主権者教育を目的とした民主政治の歴史に関する内容も扱われます。

公民は、「領域」や「政治参加」のほか、現代社会に見られる課題が事例として扱われます。

「情報化」「人工知能」「防災情報」などのほか、「持続可能な開発目標(SDGs)」のような新しい考え方も取り上げられています。

国語

「情報の扱い方」新設

国語では、「情報の扱い方」の項目が新設されています。

大学入試共通テストで、新たに「実用的な文章」が扱われ、図表やグラフ、写真などの資料や複数の文章を読んで答える問題が想定されています。

好むと好まざるとにかかわらず、高校入試や中学国語もそのような形に変わっていく可能性があります。

また、国語以外の教科で学習内容が増えることに伴い、それを読み解く土台となる国語力がこれまで以上に重要になってきます。

教科書の出版社が変わる

文部科学省のホームページでは、「教科書採択の方法」として、以下の記述があります。

6.教科書採択の方法

1)採択の権限

教科書の採択とは、学校で使用する教科書を決定することです。その権限は、公立学校で使用される教科書については、その学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会にあります。また、国・私立学校で使用される教科書の採択の権限は校長にあります。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/gaiyou/04060901/1235091.htm

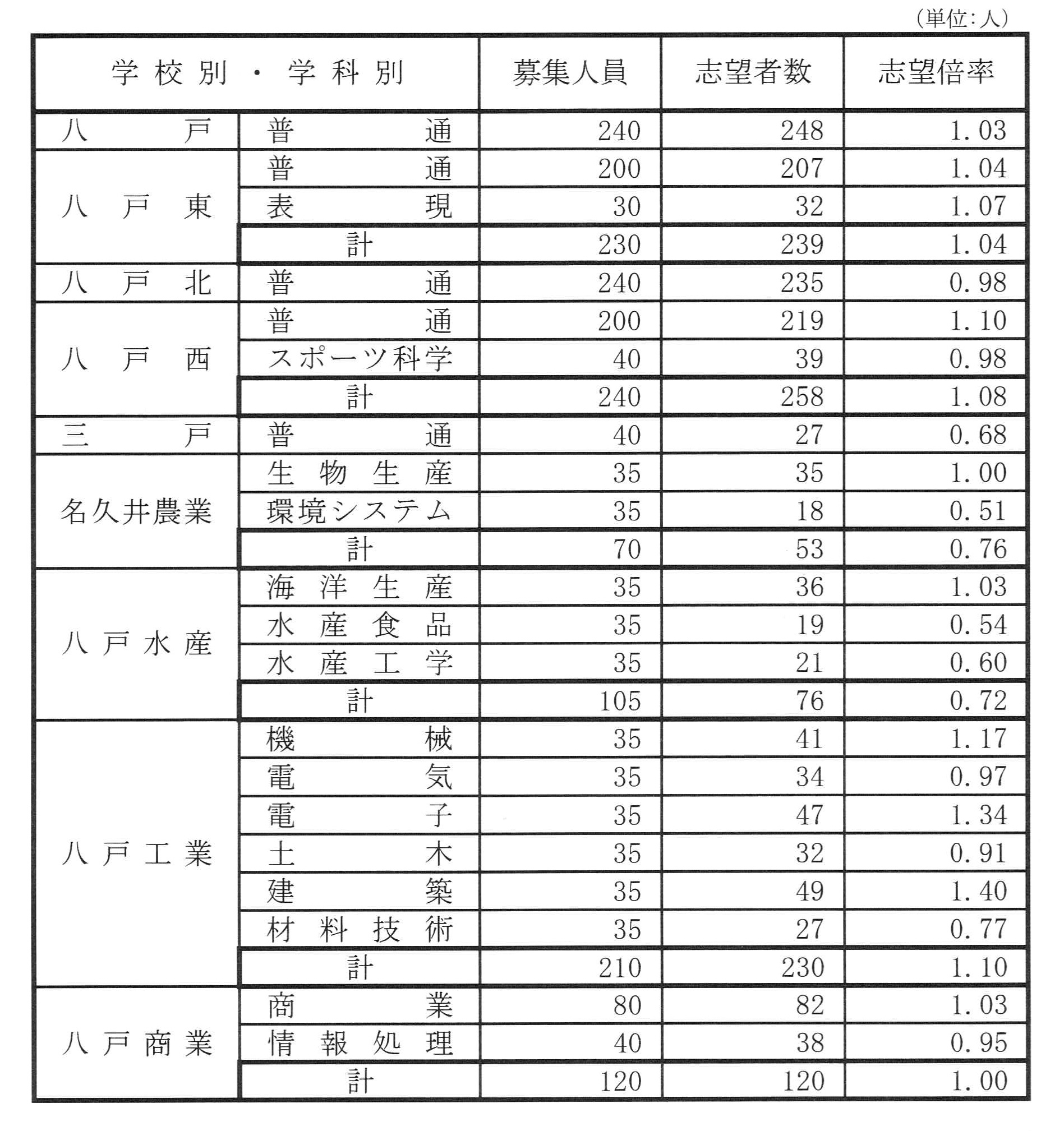

ということで、八戸市内の市立中学校はすべて同じ教科書を使うことになります。

また、三戸郡内は全町村の町立・村立中学校で同じ教科書を使います。

(私立中学校は各学校で使う教科書を決めます。)

八戸市は数学が変わる

| 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 地理 | 歴史 | 公民 | |

| 2016年度~2020年度 | 光村 | 啓林 | 三省 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 |

| 2021年度~2024年度 | 光村 | 啓林 | 三省 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |

| 2025年度~ | 光村 | 東書 | 三省 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |

八戸市は、前回改定では理科の教科書が 「学校図書」から「東京書籍」に変わりました。

今回の改訂では数学の教科書が「啓林館」から「東京書籍」に変わります。

新中2生と新中3生は、途中で教科書会社が変わることになりますが、そのことによる影響はあまりないと考えています。

ただし、英語は扱われる学年が変わる文法事項があるので、注意が必要です。

三戸郡は英語が変わる

| 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 地理 | 歴史 | 公民 | |

| 2016年度~2020年度 | 光村 | 東書 | 三省 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 |

| 2021年度~2024年度 | 光村 | 東書 | 東書 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 |

| 2025年度~ | 光村 | 東書 | 三省 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |

三戸郡は、英語の教科書が前回改定で「三省堂」から「東京書籍」に変わりましたが、今回改訂で「三省堂」に戻ることになります。

(と言っても、前回改定は4年前のことなので、現役の中学生は与り知らない話ですが……)

塾としては、教科書が八戸と同じになると指導がやりやすくなるのでありがたいです。

理科の教科書も「学校図書」から「東京書籍」に変わり、前述のとおり八戸市の数学が「東京書籍」に変わったことで、八戸市と三戸郡は5教科すべて同じになりました。

これは、新中2生と新中3生にとって、ちょっとした変更です。

教科書のページ構成なども変わり、三省堂版に出てくる登場人物とも会えなくなります……

塾としても、八戸市と三戸郡で英語の教科書が異なると、準備が少々大変になります(もちろんしっかり対応します)。

上述のように、英語は学習内容も大きく変わります。

積み残しをつくらないよう、2021年度は特に英語に重点を置いて勉強する必要があります。

八戸市と三戸郡で出版社が異なるのは、これまでは数学だけでしたが、2021年度からは数学、英語、理科の3教科になります。

まとめ

英語や数学を中心に学習の負担が大きくなる傾向が続いています。

特に英語は、単語数や文法事項の増加、そして読解力や表現力が求められる問題が増えているため、早い段階での対策が重要です。

単語や文法の習得はもちろんのこと、英文を正しく理解し、自分の考えを正しい英語で表現する力が求められます。

そのため、日々の学習の中で既習範囲の文法を使った和文英訳の機会を増やすことも大切です。

(詳しいやりかたは後日改めて。)

また、数学や理科や社会でも求められるスキルが変わってきており、これまで以上に「思考力」や「表現力」を鍛える学習が必要になりそうです。

ただ、そのためにはまずは正確な知識を頭の中からすばやく取り出せることが必要なのも事実です。

「基本事項はノータイムで」引き出せるような練習を早いうちからしておきたいところです。

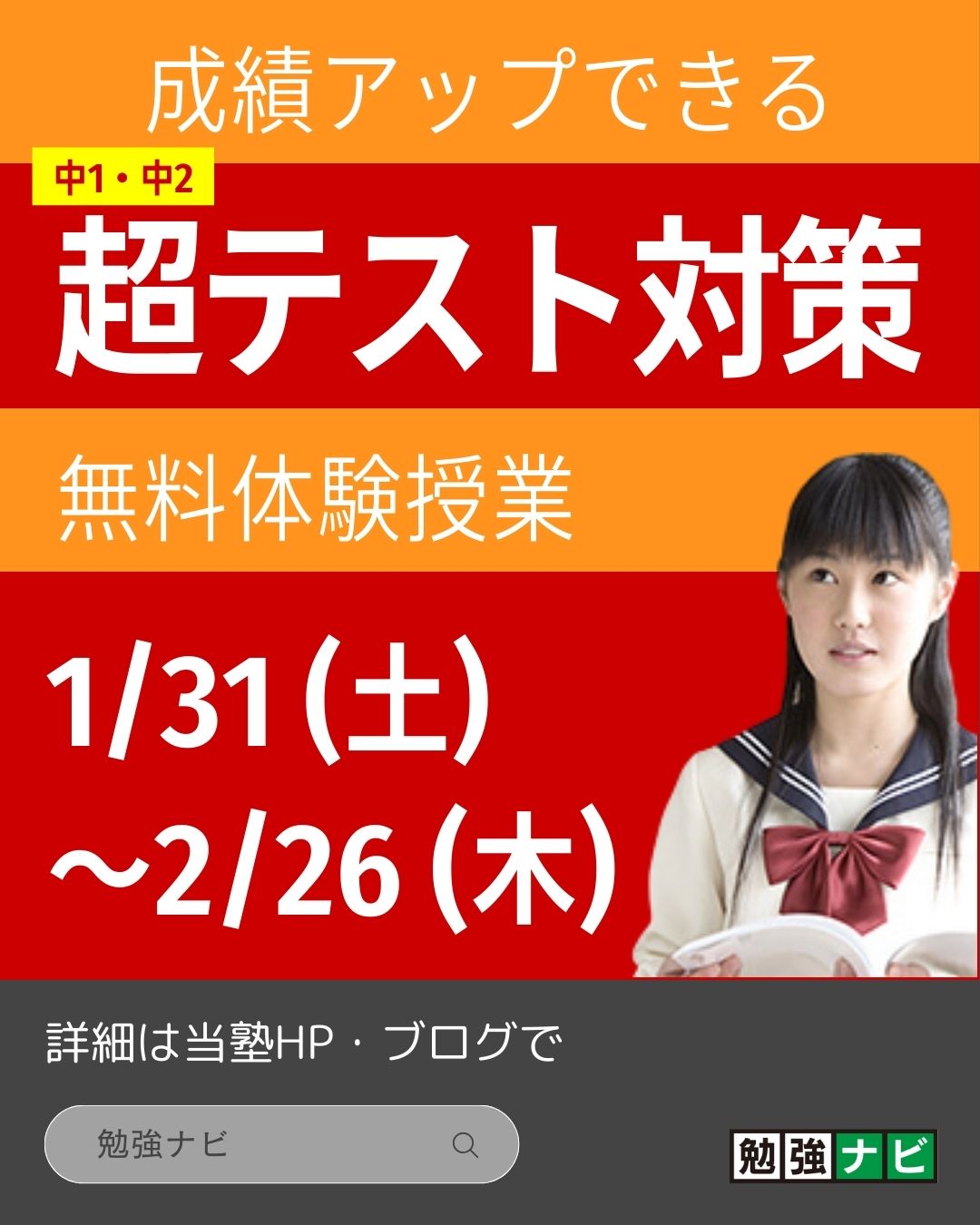

●八戸市の下長、類家(青葉)にある人気の学習塾、勉強ナビの詳細は公式ホームページでご確認ください。こちらをクリック!!

●ライン@始めました。無料体験学習、資料請求、お問い合わせなどお気軽にラインからどうぞ!!

●ラジオ番組の内容はYouTubeからも確認できます。

チャンネルはこちらです。

関連記事

カテゴリー

- 塾長からのメッセージ (313)

- 勉強ナビの特徴 (42)

- 塾長が大切にしている事 (23)

- コース、授業内容、入会情報など (86)

- 各校舎の授業の様子など (529)

- 正しい勉強法 (52)

- 定期テストの取組み (12)

- 中学生 (12)

- 受験への取り組み (14)

- 大学入学共通テスト目のつけどころ (4)

- 青森県高校入試解答解説 (4)

- 中学受験 (1)

- 高校受験 (5)

- 大学受験 (1)

- 青森県高校入試情報 (53)

- 大学入試情報 (3)

- ラジオ番組放送内容 (296)

人気の記事

-

1

★ 2月の考査に向けて、勉強ナビでは「超テスト対策」を実施します(中1・中2) ★

定期テストの取組み

-

2

【第2次調査】 令和8年3月中学校等卒業予定者の進路志望状況(志望倍率) / 八戸・普通 1.22倍、八戸東・普通 1.30倍、八戸工業・機械 1.17倍

青森県高校入試情報

-

3

★ 2026年1月の入会特典 ★

塾長からのメッセージ

-

4

2025年度・18年目の冬のチラシができました!

塾長からのメッセージ

-

5

【共通テスト】第2日程平均点中間発表 難易度はどうだったのか? 来年以降に向けても

塾長からのメッセージ

-

6

成績票の見かた / 素点、平均点、学年順位、偏差値

類家青葉校

-

7

令和3年度青森県立高校入試志望倍率(第2次調査)-青森県教育委員会発表

塾長からのメッセージ

-

8

令和2年度定期テストの勉強法②/学校のワークの効率の良い勉強について

塾長からのメッセージ

-

9

中学生の自主勉強ノートの作成方法について

ラジオ番組放送内容

月別アーカイブ