【青森県高校入試対策】八戸高・八戸北高・八戸東高・八戸西高+八戸高専 志望校合格のため何を勉強すべきか(ver. 3)

2025.07.12

青森県高校入試情報

7月になりました。

夏季大会も終わり、中3生の皆さんは「本格的に受験勉強を始めよう(始めなきゃならないかな?)」と思っていることでしょう。

今回は、八高・北高・東高・西高のいわゆる進学校と八戸高専を志望する中3生のために、7月・8月のこの時期、何をどのように勉強すべきかについてお伝えします。

中2生・中1生にも参考になるところがあると思います。

content

青森県立高校入試は「令和8年3月5日(木)」

令和7年度(2025年度)の中3生が受験する「令和8年度 県立高等学校入学者選抜学力検査」は、令和8年(2026年)3月5日(木)に行われます。

このブログの執筆時点(令和7年7月12日)で、あと237日です。

私立高校入試は 令和8年2月5日(木)、高専の一般入試は 2月中頃の日曜日(実施日未発表)です。

まずは、この試験日を紙に大きく書いて部屋の目立つところに貼っておきましょう。

※ ちなみに、令和7年度の中3生が受験するのは「令和8年度入試」になります。

令和8年度の入学者を選抜する試験だからです。

早めに受験勉強をスタートしよう

あと8か月。長いように感じるかもしれません。

しかし、今年3月の入試を受けた高1生に聞くと、みんな口をそろえて「あっという間の1年だった」と言っています。

「もっと時間がほしかった」「もっと早く受験勉強を始めていたら」という声もよく聞きます。

第一志望に合格したければ、このブログを読んだ今この瞬間から、気持ちを入れ替えて受験勉強に入ってほしいと思います。

県立高校は共通の問題 / 高専は全国の高専で共通

3月の県立高校入試(入学者選抜学力検査)は、すべての県立高校で同じ問題を使用します。

塾で話をしていて、意外に知らない塾生が多かったので書いておきます。

私立高校はそれぞれの学校で独自の問題をつくります。

そして、高専の一般入試は全国の高専で共通の問題が出されます。

県立高校と私立高校は、当然ながら中学3年間で学んだ内容から出題されますが、高専は数学と理科の問題が特殊で、「中学校の範囲からはみ出しているのでは?」と思われるような難問も出されます。

県立高校・私立志望高校の受験生は基本的に勉強のしかたは同じですが(どこまでやるべきかは異なります)、高専の受験を考えている人は、高専向けの特別な対策が必要になります。

【注意】 高専は推薦入試の割合が増えている

近年、高専では、募集人員全体に占める推薦入試の割合が増えています。

八戸高専の令和7年度入試は、4つの方式がありました。

| 選抜方法 | 募集定員 |

| 国際的エンジニア育成特別選抜 | 最大16名(10%) / 各コース最大4名 |

| 推薦による選抜 | 96名(60%) / 各コース24名 |

| 学力試験による選抜 | 48名(30%) / 各コース12名 ※ 他の選抜結果等により変動あり |

| 帰国子女特別選抜 | 若干名 |

八戸高専には4つのコースがあり、募集定員は各コース40名の計160名。

そのうち、70%が国際的エンジニア育成特別選抜と推薦による選抜で決まります。

2月の学力試験による選抜は各コース12名程度、残された30%の狭き門を争う入試となります。

本気で行きたいと考えている中学生は(ここは特に目標が明確な本気の人しか行ってはいけない学校ですが)、特別選抜や推薦を見据えて、1年生のうちから良い評定をとることと、ものづくりの経験を積むことが必要です。

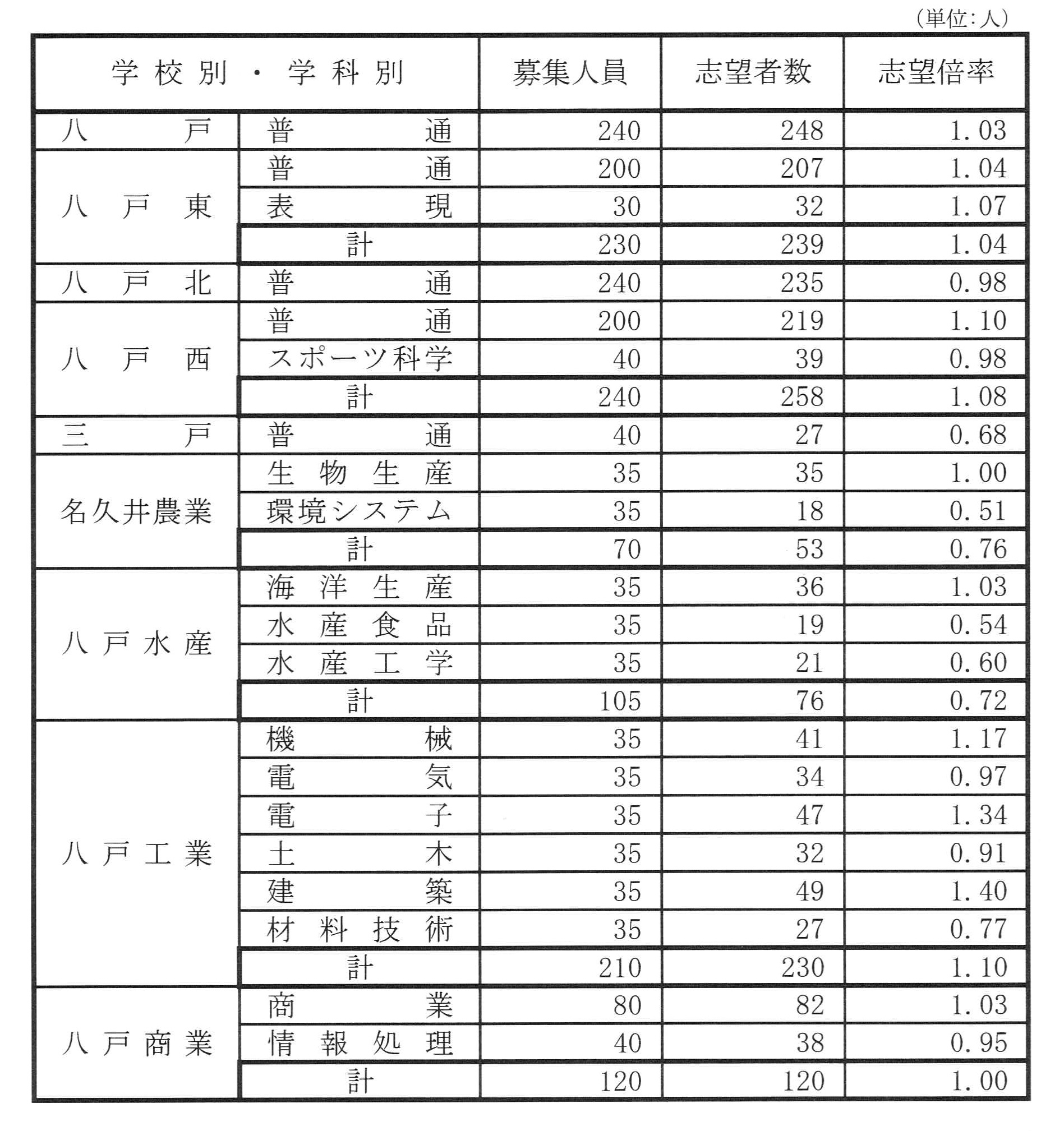

八・北・東・西 / 合格には何点必要?

志望校合格に必要な点数はどれぐらいでしょうか。

勉強ナビで、塾生への説明や保護者面談などで使用している数字を紹介します。

学校で実施する実力テストで、これぐらいはとっていてほしいという点数です。

八戸(普通) 410

八戸北(普通) 390

八戸東(普通) 360

八戸東(表現) 350

八戸西(普通)330

八戸西(スポーツ科学) 300

もちろん、合否を分けるラインはその年の問題の難易度や志望倍率に大きく左右されますし、内申点も考慮しなければなりません。

実際には、これより低い点数での合格例もいくつか聞いています。

ただ、入学したあとのことを考えると、ぎりぎりで入るのではなく、真ん中より上を目指したいところです。

そんなこんなで、あくまでおおよその目安ということで捉えてください。

なお、高専は試験の問題が違うので、ここには入れていません。

各教科、これから何を勉強すべきか

それでは、ここからは教科別に何を勉強すべきかについてまとめていきます。

実際の県立高校入試の問題は以下のリンクから見ることができます。

令和7年度青森県立高等学校入学者選抜学力検査問題(青森県HP)

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-gakyo/sembatsu25_nyuusenmondai.html

英語

まずは中2までの文法を完璧にする

7月・8月のこの時期、八・北・東・西・高専志望の受験生がまずやらなければならないのは中3の一学期までの文法を完璧にすることです。

特に、「① 和文英訳」、「② 疑問文を見てその答えを書く」、逆に、「③ 答えを見てその答えになる疑問文を書く」という練習をしてほしいです。

県立高校入試 [2] の (1) の並べ替え問題は、確実に正解したいところです。

文法の知識を利用して、理詰めで「この語順でなければいけない」と自信をもって答えられるようになりたいところです。

[4] の (2) ような英問英答も出題されます。

本文の内容を把握するのはもちろんのこと、文法的に正しい、主語や動詞がねじれていない文を書く必要があります。

[3] の (1) は、令和4年度までは電話での応答が成立するように、空欄に入る英文を書く問題でした。

前後の文の意味を考えて、内容的にも文法的にも合う英文を入れなければなりません。

ここで苦戦する受験生が続出する、正答率の低い難問でした。

令和5年度入試からは、これが選択問題に変わりました。

この十数年で、全体的に問題が難化するなか、ここだけは簡単になった気がします。

ただ、高校入学以降のことも考えて、本質的な勉強をするには、やはり英文を書けるようにしておきたいところです。

[2] の (3) には和文英訳問題、[4] の (3) には自分の意見を20語以上で書く英作文問題もあります。

当然、正しい文法・語順で、言うべきことを正確に表す英文を書けなければなりません。

秋以降は長文読解の練習も始めますが、そのときになってから「一般動詞の疑問文ってどう書くんだっけ?」では遅すぎます。

正しい英文を書く「文法力」こそ、今のうちに身につけておくべきものです。

教科書巻末の「基本文のまとめ」などを利用して正確に和文英訳する練習などがおすすめです。

単語も頑張って覚える

ちょっと古い話になりますが、10年に一度の指導要領改訂に伴い、2021年度から中学校の学習内容が変わりました。

5教科のなかでもっとも大きく変化したのが英語です。

この2021年度を境に、全国的に英語が苦手な中学生が増え、さらに英語の成績が二極化したと言われています。

文法では、今まで高校で習っていた「仮定法」などが中3に降りてきて、さらに中3の内容だった「現在完了」が中2に下がって、中1の一学期からbe動詞・一般動詞・助動詞が一気にごちゃごちゃにでてくるなど、文法で覚えることがかなり増えました。

そして単語も、従来は3年間で1200語と言われていましたが、これがおよそ1.5倍の1800語に激増しました。

さらに、教科書そのものも、文法のほかに単語や熟語、会話表現などが「大量」かつ「乱暴」にちりばめられて、非常に学びにくいものになってしまいました(はっきり言って、これは改悪です)。

ただ、受験生は教科書に文句を言っていても始まりません。

まずは市販の単語集で良いので購入して、今から覚えはじめるべきだと思います。

勉強ナビでは、新規入会時に入試対策用の英単語帳を配布しています。

週ごとに宿題として覚えてくる範囲を指定して、毎週の授業開始時に英単語テストを実施します。

英単語を知らずして、英文を読み書きできるわけがありません。

今から知っている単語を増やしていきましょう。

長文対策も少しずつ

高校入試の問題をみると、長文が与えられてその内容を把握したうえで、読解問題・英問英答・英作文などが課されるのが基本です。

定期考査や中2までの実力テストとは形式が大きく異なることに気づくでしょう。

これはおそらく、中2までの文法や単語だけで長文問題をつくること自体が難しい、という事情もあるのだと思います。

中3になると実力テストの出題形式も入試に合わせたものになり、中2までとは違った力が必要になります。

長文読解の対策は、中3で一気にやることになります。

英語が得意な中3生は、そろそろ長文読解の練習も始めたいところです。

逆に、まだ文法があやふやな中3生は、読解問題は秋以降にまわして、文法・単語を固めることに集中したほうがよいでしょう。

遅くとも8月末までに、中3・一学期までの全内容をマスターして、それ以降の長文読解対策の土台固めをしておきたいです。

数学

「できて当たり前」を当たり前にできるように

県立高校入試は例年、[1] の問題だけで43点の配点があります。

「小問集合」と呼ばれるもので、八・北・東志望の受験生であれば「全問正解」か「×1つ」、西高志望でも「×2つ」までには抑えたいところです。

八・北・東・西(+高専)志望の受験生なら「できて当たり前」のところです。

まずは解いてみてください。

中2までの範囲で解けない問題、ミスした問題があったら、焦ってください。まずいです。

受験で怖いのは、まわりが皆できている問題を落とすことです。

万が一、解きかたがわからない問題があったら、最優先で復習です。

応用問題 / ① 多くの問題に触れる ② できなかった問題を解きなおす

応用問題については、多くの問題に触れることと、できなかった問題は必ず解きなおすこと、この2つを意識してほしいと思います。

どの教科にも通じることですが、特に数学では大事なことです。

解けなかった問題は、まず解説を読み、それでもわからないところは先生に聞くなどして必ず解決するようにしましょう。

そして、時間をおいてから、本当に理解したか確認するために、同じ問題を解きなおしてみましょう。

ただ、問題集の中にはとんでもない難問や、いまの時点では解けなくても良い問題などが含まれています。

また、志望校や目標としている点数によっては「やらなくてよい問題」というのも出てきます。

たとえば、令和7年度入試では「正答率15%以下」の問題が7問もありました。

数学が “超” 得意な受験生は加点が得られるかもしれませんが、そうでない受験生には(言葉は悪いですが)捨てたほうがよい問題です。

その中でも、最後の [5] (2) エ は、「正答率0.2%」という超難問でした。

ここまで来ると、もはや合否にはほとんど影響しません。

むしろ、この問題に多くの時間を割いて正解したとして、それ以外の簡単な問題で計算ミスを2問以上していたら、ひっくり返されてしまいます。

普段の勉強でも、この手の問題が出てきたら、あまり深入りせずに次の問題に行ったほうがよいでしょう。

※ 数学が “超” 得意な受験生は、時間をかけてチャレンジしてみてください。ただし、苦手な教科もしっかりやること。

塾で質問を受けた際には、塾生の志望校や現在の点数、得意不得意や性格なども考慮して「この問題は今はやらなくてよい」という指示を出すこともあります。

一人で勉強するときはやるべきかどうか迷うかもしれませんが、目安としては「解答・解説を読んでみて、手が届きそうかどうか」で判断するとよいでしょう。

今の自分の実力より「ちょっと上」の問題に、数多く触れてほしいです。

国語

漢字・語彙・文法 – 知らないものは必ず調べる

漢字・語彙は国語の基本です。

言葉を知らない人が、本文を正しく読めるはずがありません。

(英語のところで述べた「英単語を知らずして、英文を書けるわけがありません」に通じますね。)

テストや問題集で間違えた漢字を覚えるのは当然として、普段の勉強でもわからない単語、見たことのない漢字が出てきたら必ず調べる習慣をつけましょう。

紙の辞書でも、電子辞書やパソコンでもかまいません。

調べることを面倒くさがってはいけません。

日々の積み重ねが、やがて大きな差を生みます。

県立高校入試での文法の出題は1問か2問だけですが、やはり文法を知らない人は本文を正しく読めません。

また、高校に行ったら古文の文法を学びますが、中学の(現代文の)文法がわかっていないと間違いなく苦労します。

八・北・東・西に行くのであれば、文法は絶対に必要です。

高校での現代文の読解に繋がるのはもちろんのこと、古文・漢文の文法や英文法の理解にも非常に役立ちます。

逆に中学国語の文法を苦手なまま放置すると、これらの科目でのつまずきのもとになります。

苦手な人は克服しておきましょう。

長文読解は定期的に

県立高校入試では、[4] が文学的文章、[5] が説明的文章、2問の長文が出題されます。

これについては、やはり多くの文章を読んで、多くの問題を解くことが必要です。

問題を解いたら、模範解答と自分の答案とどこが違うか、しっかり比べてほしいと思います。

一般に本を多く読んできた人は国語が得意と言われます。

そして実際にそういう人が多いです。

では、今から慌てて本を読んだら国語の点数が上がるかと言われると、なかなかそうとは言い切れません。

もちろん本も読んでほしいですが、効率よく点数を上げるなら、やはり問題を解くことです。

国語の長文問題はなかなかとっつきにくいものです。

「毎週日曜午前10時に1問解く」など、自分でルールを決めて定期的に少しずつ進めたいところです。

理科・社会

今は基本を確実に / 英数国が苦手ならそちらを優先して

勉強ナビ八戸下長校では、4月の時点で理科と社会の「一問一答問題集」を配布しています。

(類家青葉校は別の教材「フォレスタステップ」になります。)

社会は一問一答形式を完璧にしていれば、それだけで50点はとれます。

逆に、用語の意味がわかっていないと、問題文に書いてあることすら理解できません。

まずは既習範囲の基本的な知識を正確に把握しておくのがよいでしょう。

理科も社会も配点は同じ100点ずつなので当然重要なのですが、英・数・国に比べたら、割と入試直前期の追い込みがきく教科です。

英・数・国は「積み上げ教科」とも言われ、一度つまずくと後が大変。挽回するのに時間がかかる教科です。

もし英・数・国の中に苦手教科があるのなら、今はその克服を優先すべきです。

ただし、理・社も学校で勉強している中3の範囲は、その都度しっかり予習・復習して完璧に仕上げていきましょう。

高専は数学と理科の「くせがすごい」

先述のとおり、高専の一般入試では、全国の国立高専で共通の問題を使用します。

2月中旬の日曜日に実施され、5教科ともマークシート方式です。

受験を考えている中学生は、まずは高専のホームページを見てください。

八戸高専ホームページ

https://www.hachinohe-ct.ac.jp/

入試過去問

https://www.kosen-k.go.jp/exam/admissions/kosen_navi.html

八戸高専のホームページによると、

「ものづくり」に興味を持ち、将来、優れた技術者として社会に貢献することに熱意を持った学生

を求める学校です。

レベルは、一般的に「八高と北高の間ぐらい」とも言われますが、普通高校と違って5年制だったり、数学の進みがものすごく早かったり、半分大学生のような扱いだったりなど、いろいろな面で普通の高校とは違った軸で考える必要があります。

よく調べたうえで選択してほしいと思います。

入試に関して言えば、数学と理科はとにかく難しいです。

高専志望の塾生から質問を受けて説明する際には、中学数学の範囲でどうやって説明すべきか苦慮するような難問が多数見受けられます。

場合によっては高校数学の予習も有効です。

本気で考えるのであれば、学力の面でも志望理由の面でも、早めのスタートが必須の学校です。

目標をはっきりさせる

高校・高専に行って何を勉強したいか、その先の将来に何をしたいか、その目標を持っている受験生は強いです。

目標がはっきりしていれば多少辛いことにも耐えられますし、勉強に向かうモチベーションが違います。

ただ、現実には将来やりたいことが決まっていない中学生のほうが多いと思います。

それならば、まずは高校・高専のことを調べましょう。

中3生はもちろん、中2生・中1生にも強調しておきたいところです。

八戸市内にある高校を全部挙げられますか?

どんな高校があって、どんな学科があるか。

知らないという人は、ここがスタートラインです。

「点数がこれぐらいだからこの高校」で志望校を選んでもよいのですが、やはりあらゆる選択肢を知って調べあげたうえで、「これを勉強したいからこの高校」、「ここが自分に合っているからこの高校」で選んでほしいと思っています。

中3生の県立高校入試まであと8か月。

中2生・中1生は、それぞれあと20か月、32か月です。

自分の目標をはっきりさせて、それに向かって頑張っていきましょう。

●八戸市の下長、類家(青葉)にある人気の学習塾、勉強ナビの詳細は公式ホームページでご確認ください。こちらをクリック!!

●ライン@始めました。無料体験学習、資料請求、お問い合わせなどお気軽にラインからどうぞ!!

●ラジオ番組の内容はYouTubeからも確認できます。

チャンネルはこちらです。

関連記事

カテゴリー

- 塾長からのメッセージ (313)

- 勉強ナビの特徴 (42)

- 塾長が大切にしている事 (23)

- コース、授業内容、入会情報など (86)

- 各校舎の授業の様子など (529)

- 正しい勉強法 (51)

- 定期テストの取組み (12)

- 中学生 (12)

- 受験への取り組み (14)

- 大学入学共通テスト目のつけどころ (4)

- 青森県高校入試解答解説 (4)

- 中学受験 (1)

- 高校受験 (5)

- 大学受験 (1)

- 青森県高校入試情報 (53)

- 大学入試情報 (3)

- ラジオ番組放送内容 (296)

人気の記事

-

1

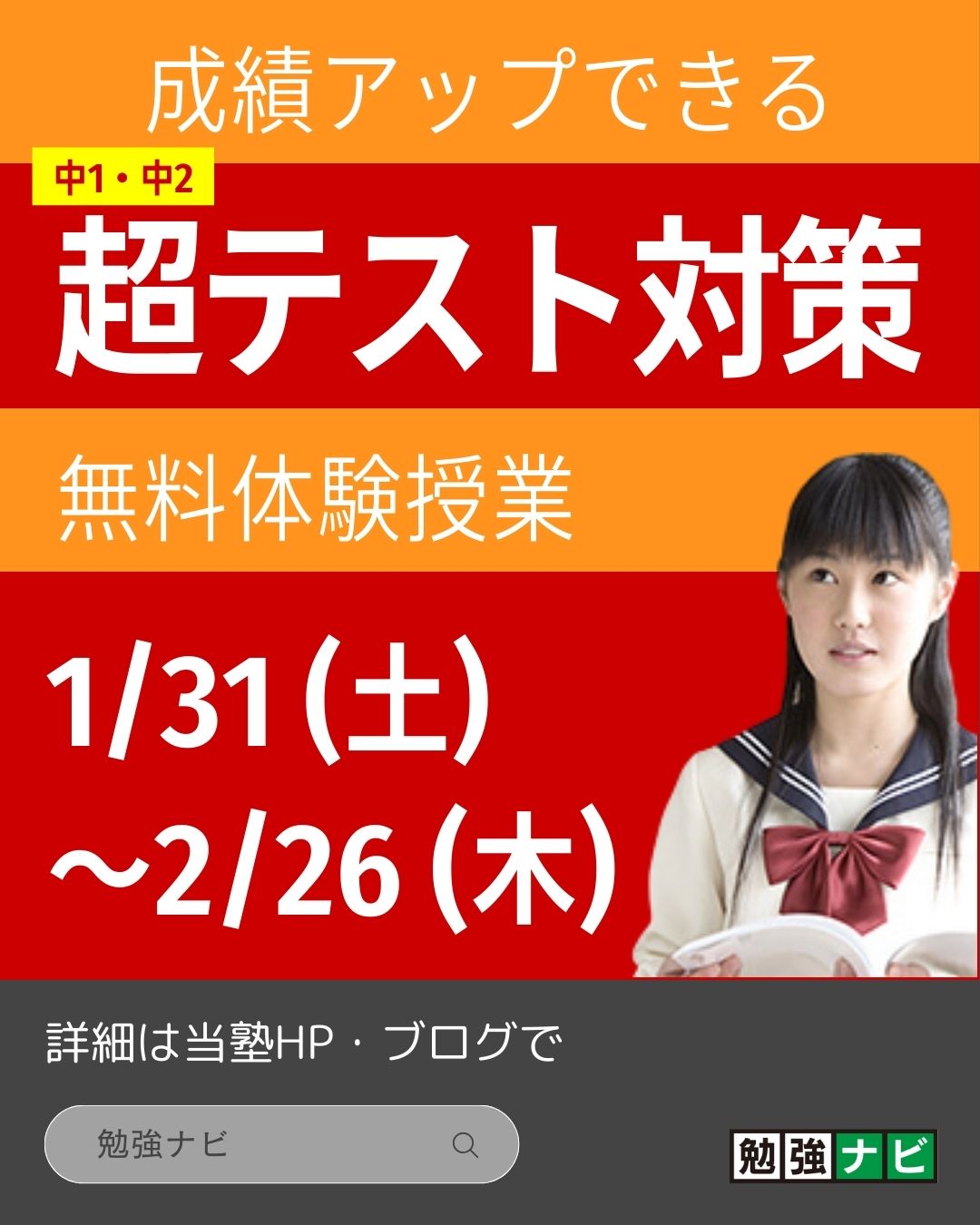

★ 2月の考査に向けて、勉強ナビでは「超テスト対策」を実施します(中1・中2) ★

定期テストの取組み

-

2

【第2次調査】 令和8年3月中学校等卒業予定者の進路志望状況(志望倍率) / 八戸・普通 1.22倍、八戸東・普通 1.30倍、八戸工業・機械 1.17倍

青森県高校入試情報

-

3

★ 2026年1月の入会特典 ★

塾長からのメッセージ

-

4

2025年度・18年目の冬のチラシができました!

塾長からのメッセージ

-

5

【共通テスト】第2日程平均点中間発表 難易度はどうだったのか? 来年以降に向けても

塾長からのメッセージ

-

6

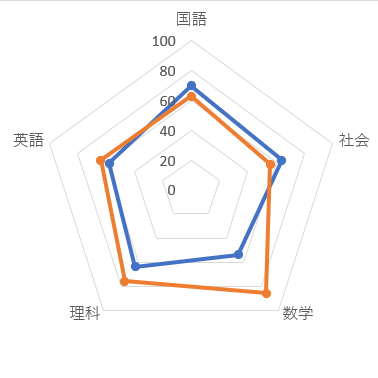

成績票の見かた / 素点、平均点、学年順位、偏差値

類家青葉校

-

7

令和3年度青森県立高校入試志望倍率(第2次調査)-青森県教育委員会発表

塾長からのメッセージ

-

8

令和2年度定期テストの勉強法②/学校のワークの効率の良い勉強について

塾長からのメッセージ

-

9

中学生の自主勉強ノートの作成方法について

ラジオ番組放送内容

月別アーカイブ