【新中1生・中学進学準備】 年に5回の「定期考査」って何?

2025.04.05

テスト勉強

こんにちは、勉強ナビです。

中学校生活で避けて通れない「定期考査」。 かつては年に5回実施されるのが一般的でしたが、近年では5月の考査を実施せず、年4回のみという学校も増えてきています。 この定期考査は、内申点、つまり高校入試の成績にも関わる、とても大事なテストです。

今回は、新中1生とその保護者の皆さまに向けて、 「定期考査って何?」「どんな準備が必要?」という疑問にお答えします!

content

定期考査とは?〜中学校の“成績を決める”大きなテスト〜

小学校では単元ごとにテストがありましたが、中学校では年に4〜5回、「定期考査」と呼ばれる大きなテストが行われます。

この定期考査は、各教科の成績(評定)を決める大きな材料になり、最終的に高校入試で提出する「調査書(内申点)」にも反映されます。

年に5回…じゃない学校もある?〜学校ごとの実施回数と年間スケジュール〜

以前はほとんどの中学校が年5回(5月・6月・9月・11月・2月)実施していましたが、最近は5月の考査を行わず、年4回に減らす学校も増えています。

考査の回数が少ないということは、1回の重みがより大きくなるということです。

特に1回目のテスト(一次考査)は中1生にとって最初の壁になります。例年5月中旬〜下旬に行われますが、5月に実施しない学校は、夏季大会後の6月下旬のテストが最初になります。

以下は、一般的な年間スケジュールの一例です。

| 考査 | 時期 | 備考 |

|---|---|---|

| 一次考査 | 5月中旬〜下旬 | 中1生にとって初の大きなテスト。中3生は修学旅行前後。 |

| 二次考査 | 6月末 | 中体連(運動部の大会)直前で忙しい時期。 |

| 三次考査 | 9月下旬 | 秋季大会や実力テストと重なることも。 |

| 四次考査 | 11月中旬〜下旬 | 中3生にとって事実上の“最後の定期考査”。 |

| 五次考査 | 2月中旬〜下旬 | 中1・中2生にとって学年末の大事な締めくくり。 |

※ 5月に考査がない学校は、6月末が「一次考査」となり、2月中旬~下旬の「四次考査」まで、名前が一つずつずれます。 ※ 学校から配られる年間予定表で必ず確認しましょう。

テスト範囲が広い!5教科+実技も?〜科目数とボリューム〜

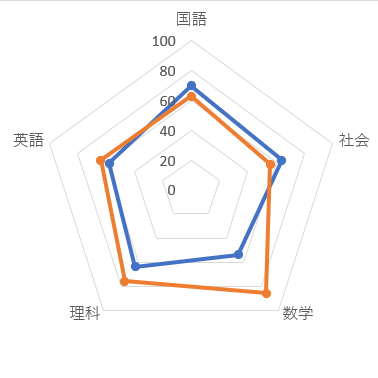

定期考査は、国語・社会・数学・理科・英語の5教科が基本です。

テストの1週間ぐらい前から「テスト週間」となり、部活は休みになります。また、各教科のテスト範囲が発表されます。

範囲は、前回の考査の続きからテスト直前までに習った全内容。 小学校より範囲が広く、内容も深くなります。

また、二次考査と四次考査では、音楽・美術・保健体育・技術家庭などの実技教科も加わり、最大9教科になることもあります。

ただし、近年では実技教科の筆記テストを行わず、授業中の取り組みや提出物などで評価する学校も増えています。

成績(評定)はこう決まる!〜内申点の仕組みを知ろう〜

中学校では、各教科について5段階(5・4・3・2・1)で評定がつきます。

定期考査の点数が最も大きな要素ですが、授業態度や提出物などの積み重ねも大事です。

9教科の評定の合計が、入試で使う「調査書点(内申点)」として使われます。

例)

- すべての教科が5の場合は45点になります。

- 5が2つ、4が4つ、3が3つの場合は、5が2教科で10点、4が4教科で16点、3が3教科で9点、合計で35点になります。

そして、

- 中1の学年末

- 中2の学年末

- 中3の2学期末まで

この3回の評定(それぞれ45点満点)を合計した135点に、特別活動などによる点数を加えたものが、高校に提出される調査書点になります。

※ 特色化選抜など、実際にはもう少し複雑なルールがありますが、今回は割愛します。

行事との両立がカギ!〜忙しい中学生の時間管理〜

テスト勉強はもちろん大事。でも、 中学校生活は、部活も忙しく、修学旅行・体育祭・合唱コンクール・文化祭などイベントも盛りだくさん。

定期考査は、そうした行事や大会の前後に行われるため、忙しい中でもコツコツ勉強を続けられるかが大事なポイントです。

「できるときにやる」姿勢、「ちょっとだけでもやる」習慣が、成績アップのカギになります。

中3は四次考査まで + 実力テストの勝負!

中3生の定期考査は、四次考査までが内申点の対象になります。 2月の五次考査は、実施されても内申点には反映されません。

したがって、中3の定期考査は実質的に4回しかなく、1回1回がとても重要になります。 (5月の考査がない学校は3回しかありません。)

また、入試対策として「実力テスト」も年に5〜6回行われます。

この実力テストは、中1〜中3の範囲から出題され、入試形式に近い内容です。 12月の三者面談で志望校を決める材料にもなるため、非常に大切です。

| 実力テスト | 時期 | 備考 |

|---|---|---|

| 第2回 | 7月上旬 | 二次考査の直後 |

| 第3回 | 8月下旬 | 夏休みの終盤 |

| 第4回 | 9月中旬 | 中1・2の秋季大会のとき |

| 第5回 | 11月上旬 | ここまでの結果で三者面談へ |

| 第6回 | 1月中旬 | 冬休み明け(実施しない学校もある) |

| 第7回 | 2月上旬 | 入試直前(五次考査の代わりに行う学校もある) |

※ 第1回はほとんどの学校で実施されず、第2回から始まります。

【保護者の方へ】家庭でできるサポート3選

- テスト日程を一緒に確認し、スケジュール管理の声かけを。

- 1日の勉強時間の目安をつくってあげる。

- 学校や塾の先生と連携し、学習状況を共有する。

子ども自身が「テストは大事だ」と感じられるようにするには、周囲の環境づくりが欠かせません。たとえば、テストの日程をカレンダーに書き込んで一緒に見えるようにしたり、「今日はどこまで進んだ?」といった声かけをするだけでも意識は変わります。また、リビングで一緒に勉強する時間を作ったり、短時間でも集中して学べる環境を整えることも効果的です。家庭でのこうした小さなサポートが、子どもたちにとって安心感となり、勉強への前向きな気持ちにつながります。

さいごに〜新学年のスタートダッシュが未来をつくる〜

春休みが終われば、いよいよ新学年。新しい教科書や授業、クラスの雰囲気に少しずつ慣れ始めるこの時期は、気持ちを新たに勉強へ取り組む絶好のチャンスです。

最初に学ぶ単元は、これからの土台になる大事な内容ばかりです。たとえば数学でいえば、計算や文字式、英語ではbe動詞・一般動詞の使い方など、今後の学習に大きく関わる基礎が登場します。

「まだ始まったばかり」と油断せず、今のうちに基礎を見直しておくことが、次のテストの好スタートにつながります!この時期のちょっとした努力が、1学期の評定や内申点に直結します。

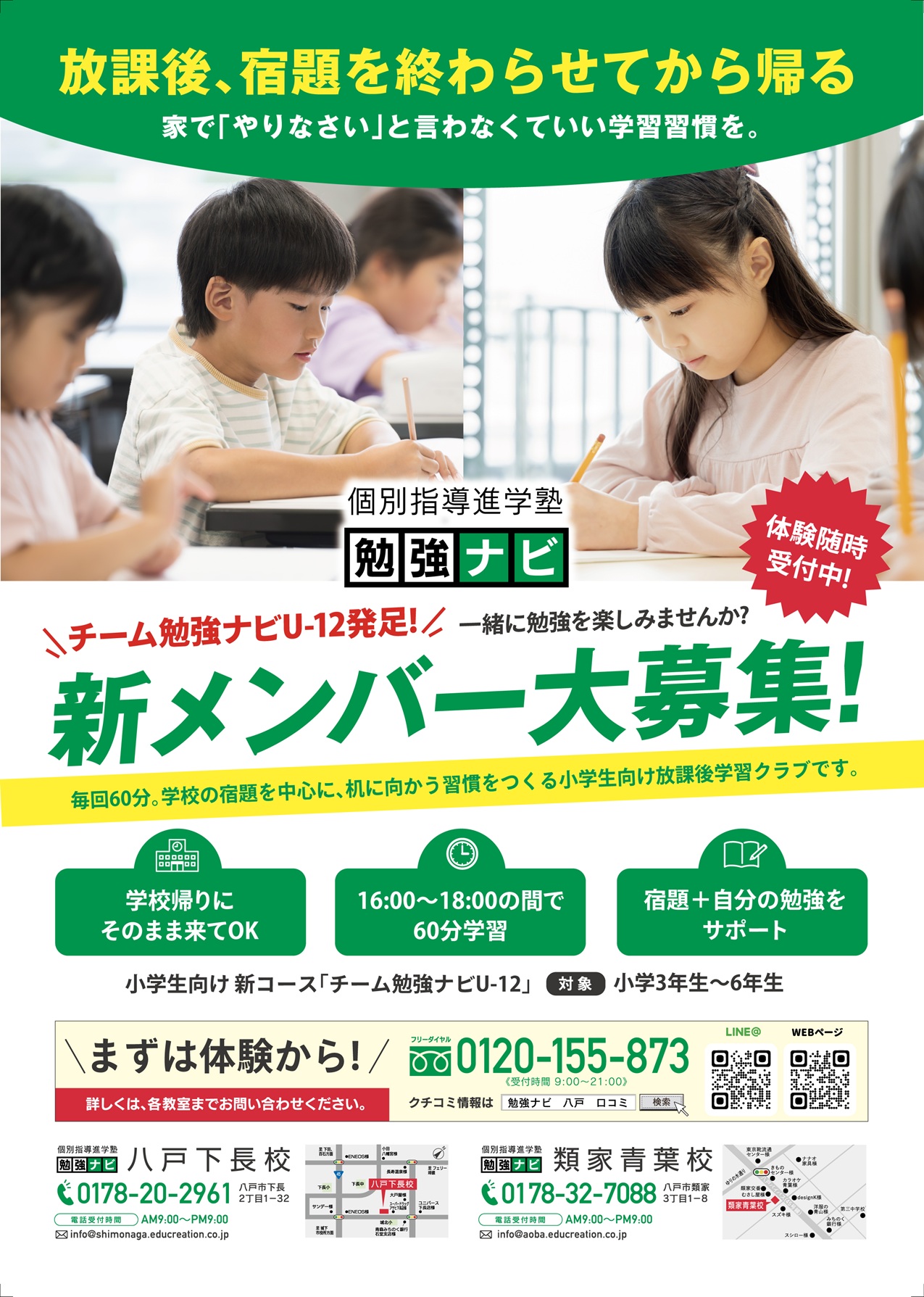

勉強ナビでは、新学年のスタートダッシュを応援する学習カリキュラムをご用意しています。お子さまの現在地を見極めて、無理なく効果的に進められるようサポートしています。気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

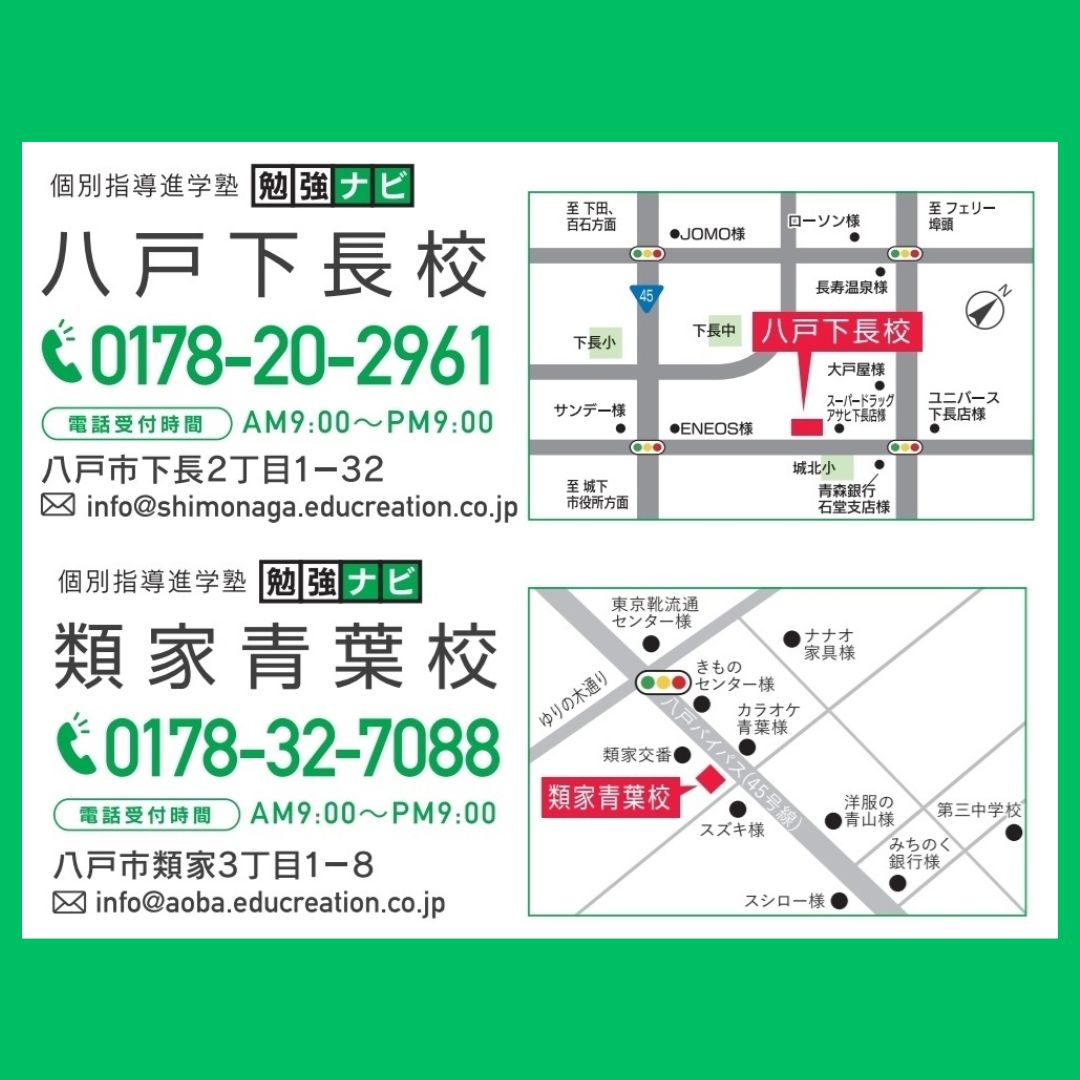

●八戸市の下長、類家(青葉)にある人気の学習塾、勉強ナビの詳細は公式ホームページでご確認ください。こちらをクリック!!

●ライン@始めました。無料体験学習、資料請求、お問い合わせなどお気軽にラインからどうぞ!!

●ラジオ番組の内容はYouTubeからも確認できます。

チャンネルはこちらです。

関連記事

カテゴリー

- 塾長からのメッセージ (319)

- 勉強ナビの特徴 (42)

- 塾長が大切にしている事 (24)

- コース、授業内容、入会情報など (90)

- 各校舎の授業の様子など (533)

- 正しい勉強法 (52)

- 定期テストの取組み (12)

- 中学生 (12)

- 受験への取り組み (14)

- 大学入学共通テスト目のつけどころ (4)

- 青森県高校入試解答解説 (4)

- 中学受験 (1)

- 高校受験 (5)

- 大学受験 (1)

- 青森県高校入試情報 (56)

- 大学入試情報 (3)

- ラジオ番組放送内容 (300)

人気の記事

-

1

「チーム勉強ナビ U-12」放課後の時間を変える小学生向け新コース

塾長からのメッセージ

-

2

★ 2026年2月の入会特典 ★

塾長からのメッセージ

-

3

★ 2月の考査に向けて、勉強ナビでは「超テスト対策」を実施します(中1・中2) ★

定期テストの取組み

-

4

【共通テスト】第2日程平均点中間発表 難易度はどうだったのか? 来年以降に向けても

塾長からのメッセージ

-

5

成績票の見かた / 素点、平均点、学年順位、偏差値

類家青葉校

-

6

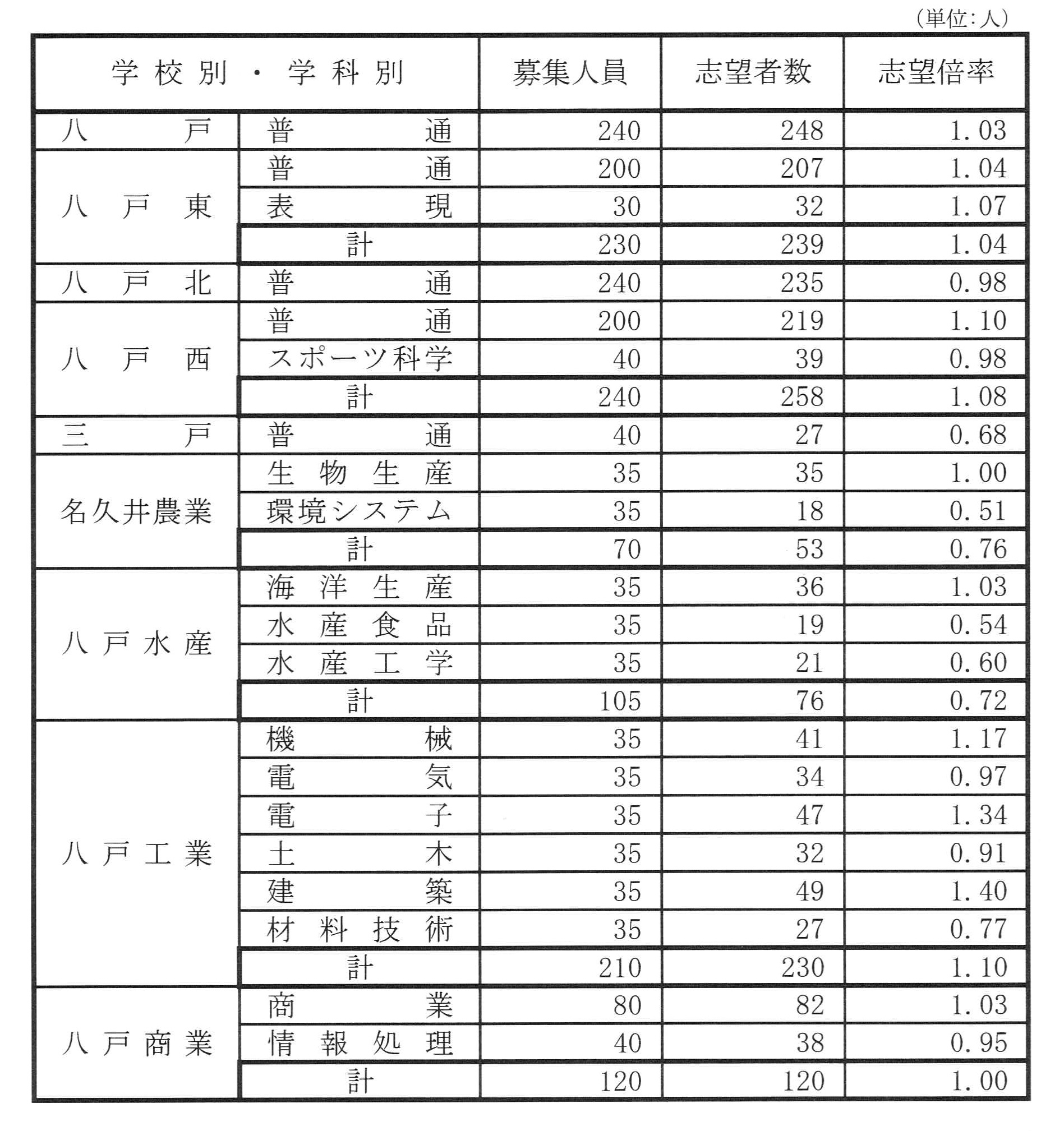

令和3年度青森県立高校入試志望倍率(第2次調査)-青森県教育委員会発表

塾長からのメッセージ

-

7

令和2年度定期テストの勉強法②/学校のワークの効率の良い勉強について

塾長からのメッセージ

-

8

中学生の自主勉強ノートの作成方法について

ラジオ番組放送内容

月別アーカイブ