【中1・中2・中3】 勉強ナビの3次考査対策は10月25日(土)から

2025.10.21

コース、授業内容、入会情報など

まもなく10月が終わります。

11月には、中3生は「全県テスト」、「実力テスト」、「3次考査」と大きなテストが立て続けに実施されます。

12月の三者面談・志望校決定に向けてよい結果を出しておきたいところです。

中1生・中2生にとっても、「3次考査」は二学期の評定、さらには高校入試の内申点にも大きな影響があります。

この大事な「3次考査」に向けて、勉強ナビでは10月25日(土)から3次考査対策授業を開始します。

なお、中3生には、必要に応じて全県テストと実力テスト対策も並行して行います。

※ 学校によって「2次考査」、「4次考査」、「2学期期末考査」など、テストの名前が異なります。適宜、読み替えてください。

content

3次考査の重要性と対策ポイント

3次考査は、全学年にとって非常に重要な試験です。

中3

中3生にとっては、この3次考査が高校入試における内申点を決定づける最後のテストとなるため、極めて重要です。

内申点は、1学年から3学年までの評定(各45点)を合計し、最大135点となります。

この内申点は志望校の決定に大きく影響します。

1学年と2学年の評定はすでに確定しているため、今からできることは限られていますが、この3次考査で1つでも評定を上げられるよう、目標を定めて取り組むことが求められます。

また、12月に各中学校で行われる三者面談で志望校を確定させることになります。

定期考査と実力テストもその判断材料になりますので、良い結果を出しておかなければなりません。

中1・中2

中1・中2生にとっても、3次考査は2学期の評定に大きな影響を与える大事なテストです。

テスト前にしっかり対策して苦手を克服し、評定を向上させることが求められます。

特に中1生にとっては、2学期から学習内容が難しくなり、学年全体での理解度の差が顕著になります。

学習の取り組み次第で、その後の学習に対する姿勢や成績に大きな違いが出ることもあります。

この差が生じる今の時期に、適切な対策を取ることが重要です。

また、中2生にとっては、高校受験を視野に入れた重要な時期になります。

3次考査での結果が今後の学習の自信に直結します。

この時期に得意分野をさらに伸ばし、苦手分野を克服することで、次の学年での学習がより円滑になります。

内申点だけではない

3次考査は内申点を左右するだけでなく、学習の定着度を測る大事な機会でもあります。

各学年の重要単元を確実にマスターし、苦手分野を克服するために、この時期の学習は特に重要です。

しっかりと目標を立て、それに向けて効率よく学習することで、大きな成果を上げることが可能です。

また、学習計画を立てる際には、苦手な分野に多くの時間を割り当てるなど、重点的に取り組む姿勢が求められます。

これにより、試験範囲全体の理解度が深まり、着実な成績向上に繋がります。

3次考査に向けたアドバイス(数学の場合)

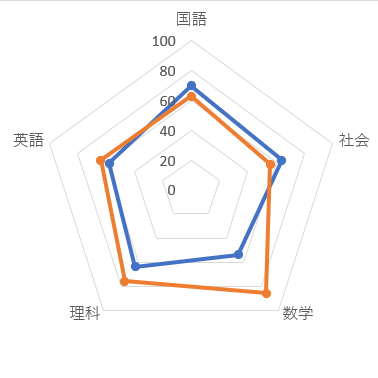

3次考査に向けて、各教科の学習はバランスよく計画的に進めることが重要です。

重要単元をしっかりと把握し、それぞれの内容を確実に理解しておくことが、成績向上への鍵となります。

今回は数学を例にとって、学年ごとにまとめます。

中3生向けアドバイス

中3生にとっては「図形の相似」や「円の性質」が非常に重要です。

図形の相似も円の性質も、どちらも入試レベルの応用問題によく出てきます。

円の性質については、接線や円周角の性質を使った複雑な問題にも対応できるよう、基本的な性質の確認と応用練習を繰り返してください。

特に差がつく分野ですが、練習の量でカバーできます。

相似も円も、苦手な中3生は、今は基本問題(ワークのA問題など)だけでもOKです。

得意な中3生は、難問にもトライしましょう。

図を丁寧に描き、条件を書き込みながら解くことで理解が深まります。

中2生向けアドバイス

中2生では「一次関数」と「図形の証明問題」が特に重要です。

一次関数は、グラフの傾きや直線の方程式を正確に求めるスキルを身につけることが求められます。

さらに、問題で与えられた条件をもとにグラフを描き、その関係性を把握する練習を積みましょう。

図形の証明については、まずは「型」を覚えることが必須です。

証明の最初で「△ABCと△DEFにおいて」と書くべきところを、いきなり「△ABC≡△DEF」と書いてしまう中学生がいますが、これから証明しようとする結論を最初に書いてはいけません。

証明の問題には「型」と、その「型」にはめなければならない「理由」があります。そのあたりを丁寧に、何度も確認していきましょう。

中1生向けアドバイス

中1生にとって重要なのは「方程式の利用(文章題)」と「変化と対応(比例・反比例)」です。

これらの単元は、数学の基礎を形成する非常に重要な内容です。特に方程式の利用については、問題文を読み解く力と方程式を立てるスキルを磨く必要があります。

比例と反比例の理解は、グラフを使って関係性を視覚的に捉える力を養うのがポイントです。

苦手な部分は具体的な数値を使った演習を繰り返し行い、確実に理解しましょう。

演習問題を解く際には、具体的な実生活の例を考えることで、理解が深まりやすくなります。

さらに、基本的な問題を繰り返し解くことで、自信を持って問題に取り組めるようにしましょう。

さらに、試験勉強を通じて自分の弱点を把握し、それに対して具体的な対策を取ることで、今後の学習にも役立つ力を養うことができます。

3次考査に向けた学習の進め方

計画を立てる

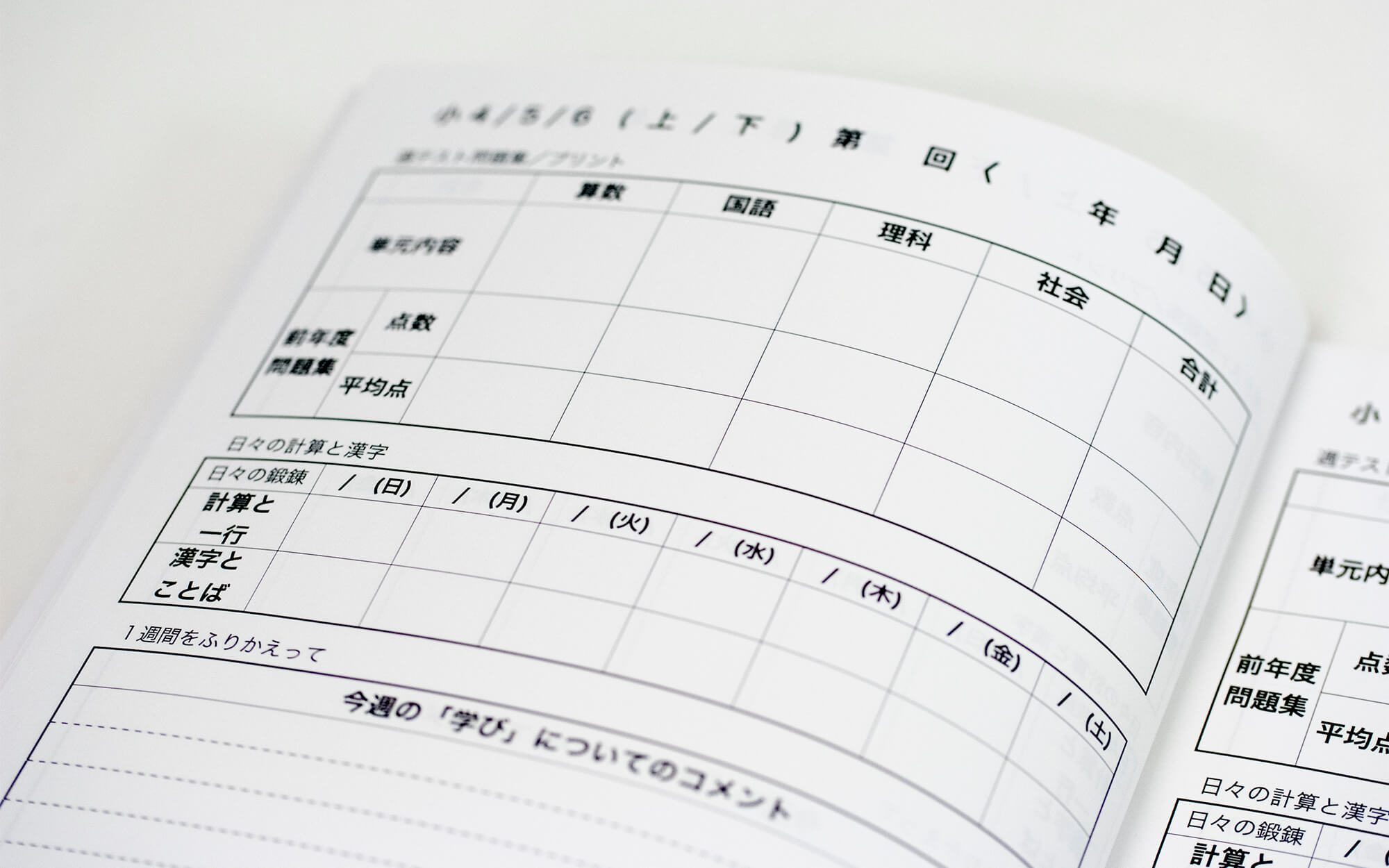

勉強ナビでは、「やることリスト」を作成して、ワーク1周目、ワーク2周目がテスト4日前までに終わるように設定します。

最後の3日間は各自が自分に何が必要か考えて補強できるようにしています。

3次考査までの残り期間を逆算し、日々の学習計画を立てましょう。

各教科ごとに目標を設定し、どの程度の理解が必要かを明確にして取り組むことで、効率よく学習を進めることができます。

また、苦手分野に対しては特に時間を割き、重点的に学習することが大切です。

自習と質問の活用

勉強ナビでは、授業・勉強会がない日でも通塾・自習が可能です。

自習スペースを積極的に利用し、わからない点はその場で質問して解決するようにしましょう。

家では集中できないという場合でも、塾に来て学習に集中することで学習の質が向上します。

問題を解く際には「なぜこの解き方が正しいのか」を常に意識することが、深い理解に繋がります。

また、質問する際には、自分がどの部分でつまずいたのかを明確にしておくと、講師のアドバイスがより効果的になります。

繰り返し学習する

定期考査対策では、繰り返しの演習が重要です。

特に出題されそうな問題は、何度も繰り返し取り組むことで定着させましょう。

間違えた問題については、解説をしっかりと読み、どの部分で間違えたのかを確認したうえで、再度同じ問題に取り組むことが効果的です。

間違えた原因を分析し、それを踏まえて次にどのように解くかを考えることで、次回はスムーズに解答できるようになります。

間違えた問題やその理由を記録しておくと、復習を効率的に進められます。

次に向けて一緒に頑張りましょう!

3次考査は、これまでの学習の成果を試す大きなチャンスです。

この試験を通して、5教科の力を確実に高め、次のステップに繋げましょう。

私たち勉強ナビでは、全力でサポートしますので、一緒に頑張っていきましょう。

何か不明な点や不安なことがあれば、いつでも気軽にご相談ください。

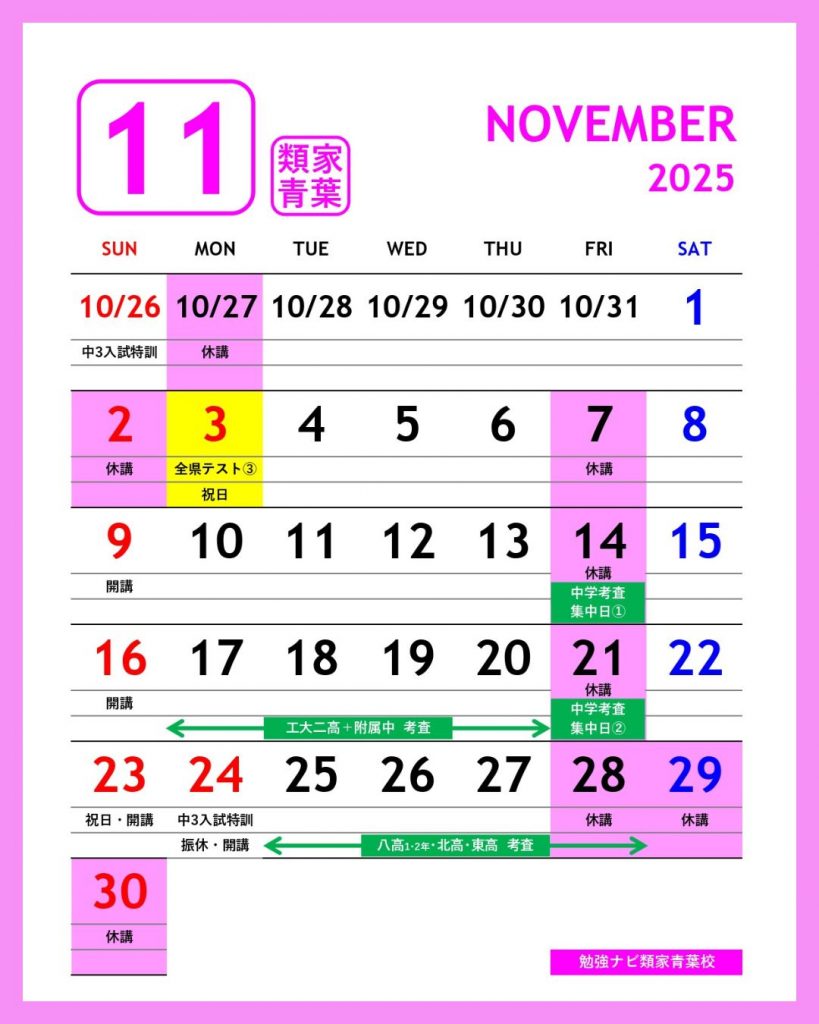

11月の勉強ナビ開講日

11月は定期考査対策と高3の大学入試対策のため、日曜・月曜・祝日に開講日を設けて、中学生・高校生の勉強を全面的にバックアップします。

通常授業に加えて、テスト勉強会と質問OKの自習対応で、塾生みんなで成績アップ、目標クリアを目指します。

↓ 類家青葉校の11月スケジュールです。下長校は一部開講日・休講日が異なります。

お問い合わせ・説明会・体験学習は随時受付中

開講日は、保護者説明会を実施しています。

また、無料体験学習も随時実施しています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

メール(このホームページのお問い合わせフォーム)、電話(0120-155-873)、LINE(このページ内のアイコン)、いずれでも結構です。

●八戸市の下長、類家(青葉)にある人気の学習塾、勉強ナビの詳細は公式ホームページでご確認ください。こちらをクリック!!

●ライン@始めました。無料体験学習、資料請求、お問い合わせなどお気軽にラインからどうぞ!!

●ラジオ番組の内容はYouTubeからも確認できます。

チャンネルはこちらです。

関連記事

カテゴリー

- 塾長からのメッセージ (313)

- 勉強ナビの特徴 (42)

- 塾長が大切にしている事 (23)

- コース、授業内容、入会情報など (86)

- 各校舎の授業の様子など (529)

- 正しい勉強法 (52)

- 定期テストの取組み (12)

- 中学生 (12)

- 受験への取り組み (14)

- 大学入学共通テスト目のつけどころ (4)

- 青森県高校入試解答解説 (4)

- 中学受験 (1)

- 高校受験 (5)

- 大学受験 (1)

- 青森県高校入試情報 (53)

- 大学入試情報 (3)

- ラジオ番組放送内容 (296)

人気の記事

-

1

★ 2月の考査に向けて、勉強ナビでは「超テスト対策」を実施します(中1・中2) ★

定期テストの取組み

-

2

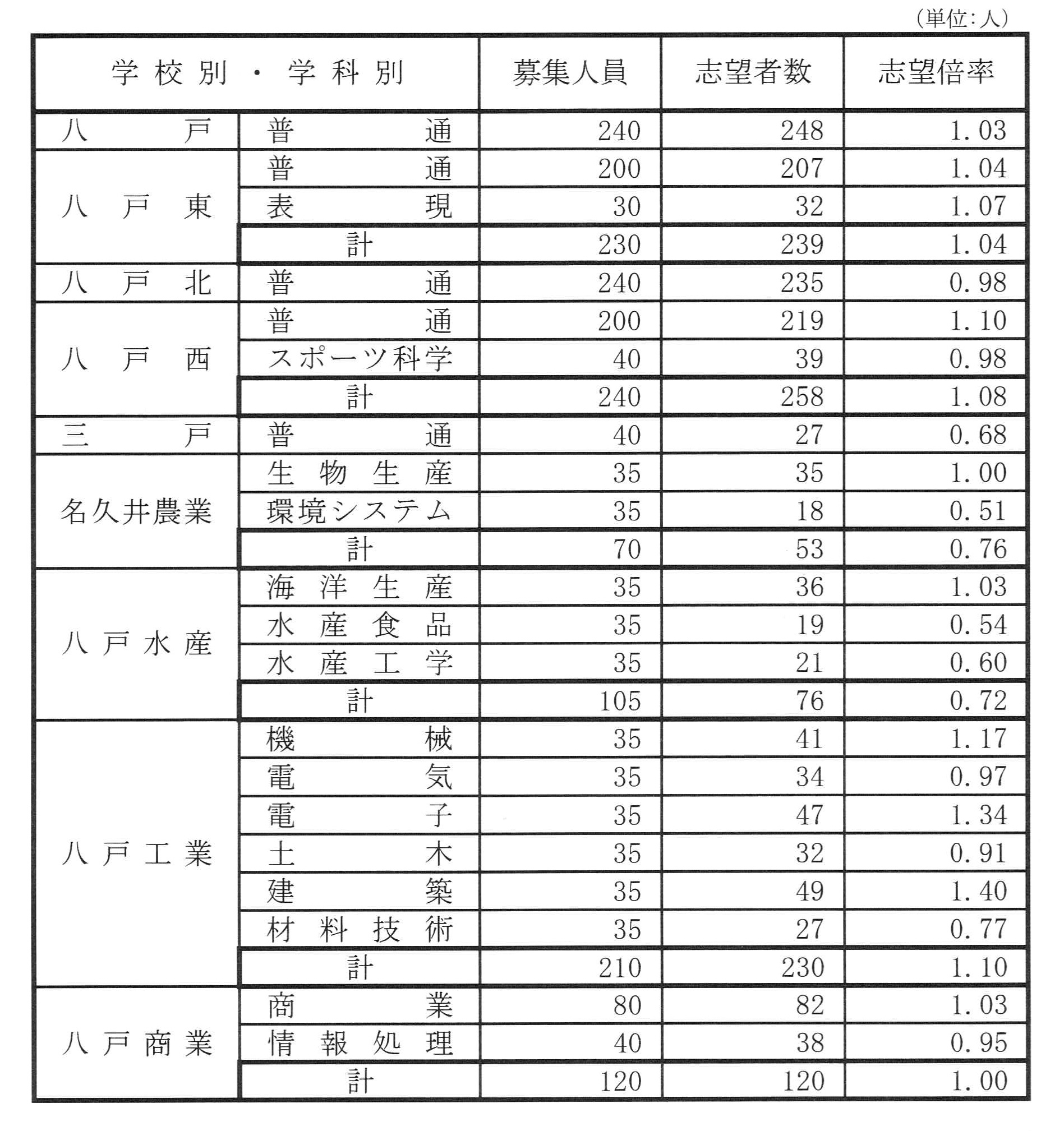

【第2次調査】 令和8年3月中学校等卒業予定者の進路志望状況(志望倍率) / 八戸・普通 1.22倍、八戸東・普通 1.30倍、八戸工業・機械 1.17倍

青森県高校入試情報

-

3

★ 2026年1月の入会特典 ★

塾長からのメッセージ

-

4

2025年度・18年目の冬のチラシができました!

塾長からのメッセージ

-

5

【共通テスト】第2日程平均点中間発表 難易度はどうだったのか? 来年以降に向けても

塾長からのメッセージ

-

6

成績票の見かた / 素点、平均点、学年順位、偏差値

類家青葉校

-

7

令和3年度青森県立高校入試志望倍率(第2次調査)-青森県教育委員会発表

塾長からのメッセージ

-

8

令和2年度定期テストの勉強法②/学校のワークの効率の良い勉強について

塾長からのメッセージ

-

9

中学生の自主勉強ノートの作成方法について

ラジオ番組放送内容

月別アーカイブ